一个多月前,菲律宾大学艺术学系副教授Flaudette May V. Datuin女士,受邀于志勤与薏颖夫妇主持的Y2S艺术空间作了一场讲演,主题是:亚洲女性艺术。

May为该国东南亚研究和女性艺术的倡议者兼推动者,著有《家·身体·记忆:十九世纪以来菲律宾的视觉艺术工作者》(注一)。此书横贯的时间幅度颇长,同时由侧面标绘出一部从具有”阴柔气质”( feminine)的住所,到社会环境里支配女性的传统规范之构成图谱。

大约于十年前,她逐渐扩大治学的版面,孜孜不息地追索泰国、印尼、越南、中国、南韩等地区女艺术家的创作动向与生存境况。在研究之余,May亦掏尽情思,积极策划了各种以女性为轴心的展览、研讨会、工作坊等艺术项目。

她实实在在为一名女性主义者!职是之故,当晚其演讲所涉内容的深广度就挺袭扰人心。

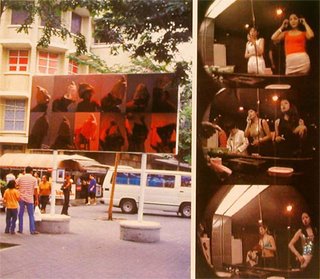

将近两个多小时内,她透过投影机,大量放映了当代亚洲女艺术家的作品影像,例如:中国熊文韵的〈流动彩虹〉大地艺术电视报导片段、印尼Arahmaiani的〈婚礼〉表演艺术实况录像等,全程环绕著她们如何在父权体制和文化主导的脉络下施展艺术理想、实验行动策略或面对现实规诫的详尽析述。

像熊文韵让百余辆货车挂上由自己设制的彩色篷布,川流在通往珠峰的数千公里路径上(注二)。沿途,车队开展各种形式的环保宣传,通过举办流动图片展览、派发彩色篷布和宣传品、征集环保自愿者,等等,以新颖、活泼而另类的艺术方式完成一次令人振奋的社会公益活动……然而,艺术界的掌声却是极度的吝啬!

May尝以上述例子,说明几乎由男性艺术史家、批评家、策划人或经纪人当道的艺术体制里,举凡任何女艺术家欲撇下既定框限,试图走出有别于现存的语言模式、表现手法、展演方式等的路子,将被判为“不符一名艺术家的标准”,因之无缘获得表彰。

与此同时,一般亚洲女性艺术家缺少多变的语境,习以为常的莫不是自传式的叙事方式了;她们又多为自学或仅仅接受在地的教育(惟韩国例外),参与艺术建构的意图微若游丝,非但囿于业余性质,甚至还把它当成私人嗜好般来待之。

而在普罗大众的印象里,艺术世界理所当然是男性的属地,女性艺术家充其量只是一种“边缘群体”而已。更何况,学术界亦对此知识结构茫无头绪,所以她们的地位、影响和创意往往不受重视,抑或是隐形及附庸的!

在此情形下,May确认了“女性艺术是一个具体的问题”。因此,支援力量的注塑、凝聚必然是当务之急。

在菲律宾,尤其是马可斯下台之後,当地的社会及文化兴革蔚然成风,女性艺术也因此处在一个意味深长的转折点之上。不少同May像似的有识者,为了补缀该国女艺术家在艺术史上的空白,遂着手书写历史、发表论述、策划展览与组织社团,以策略性的行动来扶助、强化她们的介入方式。

女性艺术的表达趋向,大体上可分为两种:其一是不自觉地向男性话语靠拢,并寻求传统标准的认可;其次则不断重复呈现具有阴柔气质的形式和内容,例如:偏好脆弱的物质、绘制的手法细腻、袒露隐秘的经验,等等。

该阶段的关键意义就在于“重新界定了艺术的意蕴与创作的天资”。易言之,就是通过对历史与文化的省思,厘清“女性对女性自身的想象”之误读,进而创造了一种男女互为主体的位阶,同时也给予当代生存境况中的女性意识、女性经验、女性问题高度的关注。

据May的观察:在泰国、印尼和南韩,女性艺术的处境几乎大同小异,她列举Womanisfesto、Seniwati及IPGIM等来加以佐证;这些原先作为促进女艺术家之间的交流与联系的艺术团体,或多或少都具有改变男性”凝视”女性的方式之企图。

其中又以IPGIM的信念最为强烈,她们不但贯彻在创作里,还采取抗议、诉讼等行动,主张颠覆以男尊女卑为中心而设计的公共机制游戏规则。

反观中国与马来西亚,许多女艺术家却认为自己拥有平等的展示机会,也未曾遭遇过性别的歧视。何况,性属(gender)只是个体及个体之间显得差异的其中一个因素,不足挂齿,有者更因此不愿以“女性艺术家”自居!

May透露:中国艺评家廖雯坦言,中国妇女解放运动造就了可以顶半边天的女性,但事实上,这乃是以“革命男性”为标准的阳刚化形象。一九八零年代初改革开放和人性复归以後,女性最渴望的莫过于把自己还原成一名传统的女人……

女性艺术是一个涉及了整体社会观念和意识嬗变的问题,亚洲地区又因各别国家的历史、政治、文化情境所钳制,女性艺术工作者的体悟迥异,对应之多样,论述之纷呈,恐怕逾越了西方女性(权)主义艺术的框架。May深信“乐观乃女性艺术家的生存策略”!惟她认为攸关女性权益的问题,在亚洲社会仍然陷于未公开化状况之中,比如女性的艺术实践,似乎就难以构成一种典范。诚如廖雯在另一项访谈中指出:

“艺术家应该是一个完整的个体,而不是像被规范化了的那样,男的必须强捍,女的必须柔弱……但女性在没有获得自主意识之前这只是一种理想。”(注三)

注释:

一、原书名Home Body Memory: Filipina Artists in the Visual Arts, 19th Century to the Present. University of the Philippines Press, 2002.

二、此活动是旅日女艺术家熊文韵继1999年10月川藏线〈流动彩虹〉艺术活动之后更宏大的一次壮举。从2001年6月29日开始,她在同一时间将从格尔木通往拉萨、成都通往拉萨、拉萨通往珠峰之间往返的数千辆货车挂上七彩篷布,以形成一道震撼人心的“流动彩虹”。(http://www.artnews.com.cn/zhuanlan/women/women006/women00.htm)

三、详细内容参看〈女人味、身体与身份还原──廖雯访谈〉,收录于高氏兄弟著《中国前卫艺术状况:关于中国前卫艺术的访谈》,南京:江苏人民出版社,2002.1

(原载《东方日报·名家》作者专栏“艺文风景”,2005年1月15及16日)